29日、吉田市議とともに、さいたま市岩槻区の党員会(公明新聞有権者比1%達成を祝い)に。

満開の桜のもと、笑顔あふれる党員会、本当にありがとうございました!

活動報告をしてくださった方は、地域の自治会長さん、数年前の台風浸水被害のおり私と吉田市議で現場に駆けつけた地区の方でした。自治会の意見を集約し貯水池をつくった結果、昨年の台風の折には一切被害が出なかった、と。素晴らしかったです!

昨日(28日)は、ふじみ野市にお伺いする予定でしたが、予算案採決があり叶いませんでした。本当に残念です。次回是非。

予算は成立しました。次は、各種法案の審議です。

引き続き頑張ります。

23日、参議院経済産業委員会にて、中小企業対策や通商政策など質問しました。

冒頭、アメリカによる鉄鋼などへの関税措置について強く遺憾の意を表明した後に、公明党の提唱で進められる償却資産にかかる固定資産税の優遇措置について。

事業者にとって税も下がるうえに関連補助金(ものづくり補助金など)の審査でも優遇されるという、良いことづくめの制度です。

しかし、スケジュールがきつめであること(ものづくり穂補助金の第一次公募の締め切りは4月27日です。それまでに周知をさせないと)、また、自治体による申請や計画づくりなど、事業者以外の方々の理解が制度の円滑な運用には欠かせません。

特に、事業者が余裕をもって手をあげれるようにする点や、市町村の負担軽減(計画づくりや事業認定にあたって)など確認しました。

その他、ISOなどを通じ、日本企業が国際規格、標準をとる、まさに世界で勝つための戦略づくりなど、世耕経済産業大臣と語りました。

経済産業省が進める、民間企業のお金を使い社会的課題解決に資する取り組みについても確認する予定でしたがタイムオーバー、次にまわします。

22日、ODA特別委員会の理事としてODA予算について、河野外務大臣に質問しました。

ODA(政府開発援助)について、国益と、相手国益、そして世界益をどう両立したかたちで事業を推進するか。議論しました。

とくに、質の良いインフラ輸出や、国連の持続可能な開発目標とODAの関係など、いい議論ができたと思います。

23日、上三信議員とともに、さいたま市西区の党員会に。

素晴らしい活動報告の数々、笑顔あふれる会合、元気いただきました。7年連続、有権者比1%の公明新聞の啓蒙も。本当にありがとうございました!!

今週は、予算委員会、ODA特別委員会、経済産業委員会と三本立て続けで国会質問、様々、国政に発信しました。

明日も終日活動します。来週はいよいよ予算採決に向け正念場です。頑張ります。

<iframe width=”850″ height=”478″ src=”https://www.youtube.com/embed/xemmMDexCXY” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

○矢倉克夫君

公明党の矢倉克夫です。

質問に入ります前に、報道によりますと、アメリカが日本を含めた形で鉄鋼等の関税措置を発動するということでございます。これが事実であれば大変遺憾なことであるというふうに考えております。取ったか取られるかというような取引感覚で通商を語るということ、また、場合によっては自国の利益を図るには他国から取らなければいけないというような考えが仮に根底にあったとしたら、やはりこれは保護主義と言わざるを得ない。それに対してはしっかりと政府としても対峙をしていただく必要があるかというふうに思います。

通告していなくて大変恐縮ですけど、後ほど、大臣、RCEPのことをお伺いした後で所見をまたいただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず質問に入らせていただきたいというふうに思います。私も、前回の委員会で質問をさせていただいた償却資産に係る固定資産税の特例であります。

地元の埼玉にも戻りましたが、お話をしたら、事業者の人にも当然大変好評でありましたが、自治体にとりましても、例えば、今回、新規の取得の設備であります。ですから、既存の設備に掛かっていた固定資産税が取られるわけではないわけでありますし、あと、それによって設備取得が促進されて、三年が経過した、特例は三年でありますので、それでまだ償却し切れていなければその後は税金も入ってくると。自治体にとっても非常にいいという話もあるし、しかも三年間の間は経済産業省、中小企業庁が総務省といろいろ折衝していただいて交付税措置もするという形にもなっている。

ある埼玉の首長さんともお話もしましたが、その市は、元々設備に対する固定資産税については、一回徴収した後、一般財源使って戻している、そういうような取組も今までされていたんですが、今回の措置によってそのようなこともなくなり非常によかったと、こういうような声もいっぱいいただいたところであります。

その上で、ただ、いろいろ声があったのが、中小企業庁の方で各自治体に配付していただいたこのアンケートの締切りが三月七日。このアンケートを答えたところの自治体が、ものづくり補助金等で優先というようなことが書いてあり、余りに期間が短過ぎたんじゃないかというような話もあったところですが、それもこの前、我が党の秋野議員が本会議で質問されたとき、大臣から、そのようなスケジュール感があるということで、間に合わなくても一定期間内に回答があった場合はものづくり補助金等の優先採択に係る事務の参考にすると御答弁をいただいた。その部分でも懸念は一つずつ解消はされているところでありますが。

まず、この一定期間内というところの目安、もし御回答いただければいただきたいというふうに思うとともに、他方で、このスケジュール感が非常にきつきつになっている。例えば、今後、このアンケートが延長をするとしても、その対象のものづくり補助金とかの一般公募とかは、これは締切りが私の記憶している限りだと四月二十七日、非常に近くなっております。いざ自分が住んでいるところの自治体が手を挙げたと分かったときには申請まで余りに時間がないとか、いろいろと混乱してしまうような事業者の方もやっぱりいらっしゃるかというふうに思います。この短いスケジュール感の中で、どのようにそういう混乱がないように配慮をされるスケジュール感を持っていらっしゃるのか、方策を持っていらっしゃるのか、まず経済産業省にお伺いしたいというふうに思います。

○政府参考人(吾郷進平君)

お答えいたします。

御指摘のアンケートでございますけれども、固定資産税の特例に対する自治体の意向を確認いたしまして、ものづくり補助金等の優先採択の参考にするものでございます。三月七日の締切りに間に合わなかった自治体についても、一定期間内に回答があった場合には同様に優先採択の参考とすることを検討しておるところでございます。

先生御指摘のとおり、事業者の方が戸惑うようなことのないように運用することが重要であると考えております。事業者の方が自治体の意向を踏まえて補助金申請を準備する期間を一定程度確保する、これ先生おっしゃったとおり四月の二十七日の締切りでございますから、それよりも一定程度前にというふうに考えております。そしてまた、自治体の意向が表明されるその時期を中小企業庁のホームページで明示をすると、こういったことを通じまして丁寧に運用してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

また、対象となる事業者の方の期待感というのが裏切られることのないように、しっかりした幅を持ったスケジュール感、余裕があるような形の、なかなかバランスも難しいと思いますが、是非工夫をいただければというふうに思います。

その上で、この施策、非常に良い施策である、これを反映していろんなところが今手を挙げていらっしゃるというふうにお伺いをしております。挙げていただくことは非常にいいわけですけど、予算がやはり限られている中で、どうしても手を挙げている自治体の事業者のところが優先になる部分では、手を挙げていない自治体、またいろんな事情で手が挙げられない、挙げることができない自治体に所在をされている事業者の方々に対してのやはり配慮というものも、それは、その存在している自治体が手を挙げたかどうかという、ある意味事業者とはちょっと離れたところの事情で補助金が受けられるか受けられないか、ゼロか一〇〇かというような形になってしまうのもやはり考えなければいけないところであるかなというふうに思います。

この辺りについても、中小企業庁としてどのように配慮をされるのか、お伺いをしたいというふうに思います。

○政府参考人(吾郷進平君)

お答え申し上げます。

平成二十九年度補正予算のものづくり補助金につきましては、予算規模を昨年度の七百六十三億円から一千億円に拡大するとともに、一件当たりの補助上限を最大三千万円から原則一千万円に見直すことで、なるべく多くの中小企業・小規模事業者の方々に御活用いただけるよう工夫をしているところでございます。

他方、先生おっしゃいましたとおり、固定資産税をゼロとする自治体に立地する中小企業・小規模事業者で設備導入計画の認定を受けると意思表示をした事業者につきましては、補助金申請書の審査の段階で加点を行うということで、これは事業者がより採択されやすい仕組みとすることとしているところでございます。固定資産税をゼロとしない自治体に立地をする中小企業でありましても、優れた計画であれば採択される可能性は一定程度あるというふうに考えております。

中小企業庁といたしましては、固定資産税の特例とものづくり補助金の施策を連携させることで、より幅広く中小企業・小規模事業者の設備投資を支援し、生産性革命の裾野を広げていきたいと考えているところでございます。

○矢倉克夫君

補助金に当たっての加点でありますその部分に当然優先されていないところが全くゼロになるということではなくて、加点がされないというところの制度設計かなというふうに思います。その上で、やはり加点がされるかされないか、されない部分でなかなか採択されにくいというようなこともないように、そこはきめ細やかにまた配慮をしていただきたいなというふうに思っております。

続きまして、この計画に当たっての市町村の負担の軽減ということについて、二点ほどお伺いをしたいというふうに思います。

一点目、今回のこの計画の構造ですけど、基本構造は、国が指針を出されて、その指針に合わせた形で市町村が基本計画を作られる、その基本計画に基づいて各事業者が計画を提出するという形であるかというふうに思います。国も今どういう形で指針を作られるか、また、法律が制定した後のものではあると、もう既に検討はされている部分はあるかというふうに思いますが、具体的に、その後、市町村が計画作るときに、市町村も今回手挙げているところ、いろんな規模の市町村があります。うちの埼玉にしましても、やはり人口一万人に満たないようなところであっても手を挙げてくださっている。そういう自治体も独自に計画を作らなければいけないとき、ある程度のノウハウというのはやはり提供、共有というのも必要なのではないかなと。

せっかく手を挙げたのにそういう部分ができなくて駄目になりましたなんということがないように、自治体がひとしくちゃんとした対応ができるような対応、支援というのも中小企業庁として考えなければいけないと思いますが、その辺りはどのようにされるのか、答弁いただければと思います。

○政府参考人(吾郷進平君)

御指摘のとおり、中小企業・小規模事業者が固定資産税の特例を受けるためには、まず市区町村の方で導入促進基本計画というのを策定していただく必要がございます。この計画には、設備投資促進の目標でありますとか計画期間でありますとか、対象となる業種あるいは設備などの内容を記載することを想定しておるところでございます。

市区町村がこの計画を策定するに当たりましては、経済産業省といたしましても、計画内容の記載例などを様式と併せて提示をしたり、あるいは不明点がある場合には個別の相談に応じるなど、丁寧な対応を検討してまいりたいと考えております。

○矢倉克夫君

是非よろしくお願いします。

あともう一点だけ、これは事業者が先端設備等導入計画というものを作る、これを市町村が認定するわけでありますけど、この認定はどういう要素を考えるかというと、その事業者が上げてきた計画の中で年率三%以上の労働生産性の向上が見込めるかどうか、こういう判断もしなければいけない。これを市町村がするために果たしてできるか、できるようにするためにはどうすればいいかということも考えなければいけないと思いますが、その辺り、中小企業庁はどのように対応されるのか、答弁いただければと思います。

○政府参考人(吾郷進平君)

市区町村の認定に当たりましては、税務及び財務等に関する専門的な知識を有する税理士等の士業でありますとか金融機関などを含んでおります認定経営革新等支援機関、これの活用などをいたしまして、市区町村における認定事務が円滑に進むようにしたいと考えておるところでございます。

○矢倉克夫君

今の税理士等を含めた関与というのがこれ必須であるというふうに思いますので、そのような形で制度設計をお願いできればというふうに思います。

この手続がしっかりと回るために、最後また条例とかも作らなければいけない、議会の方の了解なども必要になってくる、そういったいろんな関係者が関わる中で、そういう関係者の動きが全部マッチして初めて手を挙げた申請者の補助金が上がるという形になります。いろんな関係者の連携がしっかりできるようなことも配慮しながら、是非、いい制度でありますので進めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは次に、RCEP等についてお伺いしたいなというふうに思います。

改めて、先日、TPP11、署名をされました。もうこれで世界のGDPの一三%、そして日EU・EPA、これも交渉妥結という形で署名に向けて今動いているわけであります。ほぼGDPの三割という形で、大きな大きな経済連携の枠組みが日本を軸にしてどんどんできてきている。さらに、日本を軸としたルール交渉、公平公正な経済圏づくりとともに、このアジアで公正なルール作りをするというために必要なのはやはりRCEPであるというふうに思っております。

今、経済産業省中心に精力的に交渉されて、妥結に向けて動かれているというふうに思いますが、改めて、このRCEP交渉の現状と評価について参考人から答弁をいただければというふうに思います。

○政府参考人(渡辺哲也君)

お答え申し上げます。

RCEP交渉におきましては、今委員御指摘のように、ASEAN、日中韓、インド、豪州、ニュージーランド、十六か国が参加いたしまして、日本は市場アクセス、それからルールのバランスが取れた質の高い協定の早期妥結を目指して交渉を進めてきているところでございます。

世耕大臣からのASEANへの働きかけもございまして、昨年十一月のRCEP首脳声明におきましては、市場アクセス、ルール、それから協力の三本柱における成果を出すことが明記されております。ルールの分野におきましても、知的財産、電子商取引、税関手続・貿易円滑化などを含め交渉を進めているところでございます。

他方、RCEPにおきましては、ASEANの一部の国を含め様々な発展段階の国が参加をしておられまして、TPPと必ずしも同じようなレベルに対応することが難しい国があることも事実でございます。このような中で、我が国としましては、できる限り高いレベルのルールを実現するよう最大限交渉に当たっております。

○矢倉克夫君

世耕大臣始め皆様の主導により、その特にルールという部分でしっかりと枠組みをつくって進まれている経緯がつくられたということはお伺いをしたところであります。

今お話がありました、確かにTPP11とかに比べればこのルールのレベルというところではまた違うレベルにあるものなのかもしれませんが、そういうものを更に進めていく意味合いというものを、特にアジアの中でこのRCEPをやはり広げていくというのは、日本にとって見たら、個別にEPAを結んでいないRCEP関係の国というのは中国と韓国とニュージーランドであります。ニュージーランドはTPP11という形で今回枠の中に入ってきた中であるので、この中国と韓国とつながりをつくっていくという意味合いも込めて非常に意味があるかというふうに思っておりますが、改めて、今御答弁もあったところではあるんですけど、このTPPとは違うレベルでのRCEPというものを進めていく意義というものをまた参考人からいただければと。

○政府参考人(渡辺哲也君)

お答え申し上げます。

RCEP、今委員御指摘のように、世界人口の五割、それから貿易額の三割をカバーする広域的な経済連携を図るものでございます。十六か国には、今御指摘ありましたように、これまで日本と既存のEPAございません中国、韓国も含まれております。こういう国を含めまして広域的な経済圏を創設すると。これによりまして、市場アクセスだけでなくて、域内に進出する中小企業も含め日本の企業の方々のサプライチェーンを強化する、それからビジネス活動の円滑化を図っていきたいと考えております。

○矢倉克夫君

大臣に改めてお伺いしたいというふうに思いますが、TPP11が署名になる、それで本当に一部の専門家の方は、こういう通商のリソースというのはTPP11のアウトリーチ、拡大に割けるべきで、RCEPではなくTPP11だというようなことをおっしゃっている方も一部いらっしゃるんですが、私はそうは当然思わない。特にアジアというものの中で自由貿易、経済連携の枠をつくるには、いろんな国が、いろんな背景を持った国がやはり非常に多いと思います。資本主義もそうですけど、社会主義の国もあり、資本主義の中であってもある意味国家資本主義というような、いろんな資本主義のばらつきの中の国々をどうやって連携してつなげていくかというような枠組みをつくるときには、やはりいろんなレベルの経済連携というのをつくっていく必要はあるかなと、そういうような考えは持っているところであります。

このアジアにおいて、やはり多様性のあるアジアにおいてこのRCEP交渉を進めていく戦略的な意味というものを大臣から改めてお伺いをしたいというふうに思います。

○国務大臣(世耕弘成君)

やはりTPPに比べてこのRCEPというのは、中国、インドも入っている、そしてASEANが全体として入ってくるという意味で、日本にとって非常に価値の多い協定になってくるんだろうというふうに思っております。

ただ、先ほどから答弁しておりますように発展段階に差がありますので、その点にやはり配慮をした、少し移行期間とかあるいはキャパシティービルディングへの協力といったこともセットでやっていかなければいけないと思います。

去年はASEAN五十周年ということもありまして、かなり去年中にまとめようという機運はASEANを中心に非常に強かったんですが、残念ながら、市場アクセスが中心、関税をどれだけ撤廃するかということに議論が集中しておりましたので、去年、私の方からキーエレメンツという形で、やはりきちっと議論して合意を取るべき事項というのを全部洗い出しまして、ちゃんとやはりマーケットアクセスとそしてルールがバランスが取れていないといけないということを明確にさせていただきました。今年に入ってようやくルール分野の論点も大分絞られてきましたので、私としても、ASEANが求めている早期妥結については、ルールもバランスが取れているということを含めて支持をするということを表明したところであります。

今後とも、何とか年内に可能であればまとめられるように、RCEP交渉、精力的に進めてまいりたいと思っております。

○矢倉克夫君

大臣おっしゃったそのマーケットアクセスとルールのバランス、特にいろんなレベルのルールがある国が混在しているアジアの中で、しっかりした自由貿易のあるべきルールというものを日本が軸となって作って、作った枠の中で改めてそれをまたレベルアップしていくというアプローチがやはり非常に重要であると思いますし、今の大臣の思いのままに是非更に力強く進めていただければというふうに思っております。

その上で、改めて、冒頭申し上げましたとおり、こういうグローバル経済の中で、やはり企業がそれぞれどこでもしっかりと安全に動けるようなルールの在り方というのを今いろんな国が連携していく中で、やはり保護主義の動きというものが出てくるときに、それに対してはしっかり対峙をしなければいけないなと。日本がいろんな今経済連携協定を作って、自由貿易、そういう保護主義に対峙するんだということの旗頭として今動いている。そのときに、今、輸入に関しての関税措置という報道があるわけでありますが、それに対して大臣としてはどういう御所見を持っていらっしゃるか、それについてどのように対応されるのか、答弁いただければというふうに思います。

○国務大臣(世耕弘成君)

今回、米国の通商拡大法二百三十二条に基づく鉄鋼、アルミの追加関税、これが日本も対象となる形で発動されたということは、これはもう極めて遺憾だと申し上げざるを得ないというふうに思います。

私からは、ライトハイザー通商代表あるいはロス商務長官に対して、これ、ガットの安全保障例外というルールを使っていますので、この日本の、同盟国である日本の鉄鋼やアルミがアメリカの安全保障に何か悪影響をもたらすことはあり得ないんだということで、日本を国ごと除外するよう繰り返し要請をしてきたところであります。ライトハイザー通商代表は、国別の除外については四月末までに議論を収束させたいと議会で発言されたと承知をしておりますので、二十三日の関税引上げの時点で対象から除外はされなかったわけでありますけれども、引き続き対象からの除外を米国に粘り強く働きかけていきたいというふうに思います。

また、これ、除外になった国となっていない日本で何か、なった、ならないという単純な問題じゃないんですね。除外になった国は、よく見ていきますと、例えば、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンというのはアメリカから見たら貿易黒字の国であります。あるいは、メキシコ、カナダあるいは韓国、これはそれぞれもう今、NAFTA、KORUSの見直しという実際の貿易交渉をやっている。EUも何か今度新しい米・EU間での交渉を始めるということでありますから、日本はその状況にはないわけであります。日米経済対話というこのハイレベルなルールを世界へしっかり日本とアメリカで広げていくという、そういう対話しか行っていないという日本の特徴もあるというふうに思います。

あるいは、日本のもう一つの特徴としては、これは国別除外以外にもう一つ品目別除外というのがありまして、日本がアメリカへ持っていっている鉄鋼製品というのはかなり品質が高くて、アメリカの製造業から見ると代替不能なものが非常に多いんです。これは品目別で除外される可能性もありますし、あるいは除外されなくても、関税が掛かった状態でももう買わざるを得ないという状況になるのかなというふうに思います。こういったところを複合的によく見ていきたいと思っています。

ただ、日本は、先ほどから御指摘いただいているように、TPP11でも日EU・EPAでも、またRCEPでも、今、自由貿易交渉の旗手的立場にあります。こういった中でこの対抗措置の応酬というのは、はっきり言って何も生まない。日本はしっかり冷静に対応して、あくまでもWTOの枠内で問題の解決をしっかりと目指してまいりたいというふうに思います。

○矢倉克夫君

まさに、WTOの枠内で、ルールで基づいてしっかりやるという対応が必要であるかなというふうに思います。

アメリカが、例えば今いろんな、日本とそれ以外の国のお話もされましたけど、これをある意味武器にして、これと交換条件でいろんな交渉を有利に進めようと、そういう意図を持ってやってくることもあるかもしれません。そういうのは、いろいろと情報を注視しながら是非御対応いただければなというふうに思います。

引き続いて、ルール関係のお話、残りの時間で少しちょっと御質問をしたいというふうに思うんですが、特に標準化、今回、法律についても提出予定されているというところであるかなというふうに思いますが、この話を通じまして、やはり日本の、これからまた更に必要なのは、ルールを作っていくという姿勢を持つことはやはり重要かなというところの思いからいろいろ質問をしたいなというふうに思います。

私も役所にいさせていただいたときに、特にこの標準化の動きを、特にヨーロッパの動きを見て感じたんですけど、やはり彼ら、ルールは従うものではなくて、ルールを作るものだという形で官民一体で動いている姿勢が非常に強かったなというふうに思います。特にISOなどの、製品とかサービスに対しての国際規格ですね、国際標準のつくり方については、自分たちのヨーロッパ規格というものをEN規格とかいう形でつくって、それをISOにそのまま行っていくと。もう自分たちのものを、ISO、国際標準規格をある意味通させて、そのまま国際標準にしていくというような、非常にしたたかなやり方をよくされていたなというふうに思います。

当時、日本はそういう標準とか規格とかというところの意識は官民一体まだ少なかったんじゃないかなと比較のレベルでは感じていたわけなんですが、それを大きく変えていくのが今の政府の方針の動きになるのかなというところを認識しているところであります。

改めて大臣から、このルール戦略というものの中での標準化強化というものの位置付けについて御意見をいただければというふうに思います。

○国務大臣(世耕弘成君)

今御指摘のように、やっぱりEUは非常にルール作り、標準化づくり、上手ですね。いざというときには、彼らはぱっと、国別で投票するとすごい票数も持っていますから、標準化をリードするだけの力も持っているというふうに思っています。

そういう中で、今、標準化の役割が、単なる技術的に標準を整えるというだけではなくてマーケットを獲得するためのツールへと拡大しているというふうに思っていますので、この標準化には戦略的に取り組んでいくことがますます重要だと思っています。

日本の官民も今いろいろチャレンジをしていまして、日本が得意な、特にアジア地域においては、例えば空調とか省エネ機器、こういった分野で日本主導の標準を引用された規制が採用されるよう働きかけるとか、あるいは相手国の行政官を日本に招待をして、日本で研修を受けてもらうというようなこともやらせていただいています。

また、標準化が得意なヨーロッパと組むことも重要だというふうに思っておりまして、日独で合意をしたハノーバー宣言というのがありますが、こういったところでもヨーロッパともよく連携をして国際標準化、国際的なルール作りに向けて連携をしていくことが重要だというふうに思っております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。非常に示唆に富むお話であったかなというふうに思います。

大臣おっしゃったヨーロッパと連携という部分も含めてかもしれませんが、また政府の方にお伺いしたいというふうに思うんですが、標準化の動きについて、ISOとか国際標準化機関の中での標準を取る動きについての強化の動きと、さらには、やはり民間が標準政策というものも重視する必要もあるかというふうに思います。その辺りの官民一体の評価の在り方、これをどのようにされるのか。あわせて、済みませんが、JIS規格をこういう動きの中で強化していく意味というものについて答弁をいただければというふうに思うんですが。

○政府参考人(末松広行君)

ISOとかIECなどの国際標準化においては、一国一票の投票による規格化が採択、決定されるという仕組みになっております。このような仕組みの中では、規格化のための取りまとめ役となる幹事になるということが極めて重要でありまして、まず、これまでは幹事の増加ということに積極的に取り組んでまいりました。その結果、ISO、IEC、両機関での我が国の幹事国数というのは、二〇〇六年と比較して三十八件増加して、現在は百一件となっております。

また、規格化を進める際の委員会の設置とかルールなどについては機関の上層委員会で決定されるため、日本でも国際標準機関の上層部での意思決定に積極的に関与すべきであり、会長ですとか理事等の重要ポストの獲得に努めてきているということがあります。こういうことを更に進めていくことが重要だというふうに思っております。

また、こういう国際標準化を進める上では、日本のJIS法の位置付けも今後重要になってくるというふうに思っております。

国際標準も国内標準もどちらも重要であることは言うまでもありませんが、世界市場の獲得という点でいうと、国内標準よりも国際標準をうまく使うということが重要でございまして、これに対して戦略的に進めていくということが大切でございます。

例えば、新しい技術分野での国際標準の検討をしようとする場合、各国で必要な試験データがなくて、利害関係者間の議論も行われていないというような場合、標準化に向けた委員会の設置の提案すら拒否されることがございます。こうした場合、国内標準を先に制定した上で国際標準を提案すると、制定の際の試験データや利害関係者の議論の蓄積が有効に作用し、国際標準化の検討が円滑に進められるということがございます。実際に、サービスロボットやLEDなどの例では、既にJISを制定したということから、国際標準化が円滑に行うことができました。

こうしたことから、今国会に提出させていただいている工業標準化法の改正でございますが、標準化の対象にデータ、サービス、マネジメントなどの分野を加えることによって国際標準と国内標準の対象分野の整合性を高める、また認定産業標準作成機関制度を導入することによってJISの制定を迅速化すること、こういうことによって日本が国際標準化に関する取組を強化していくことができるのではないかというふうに考えております。

○矢倉克夫君

ありがとうございます。また法案の審査のときにもいろいろ議論をさせていただければ。

時間になりまして、本来であれば、あと、健康寿命延伸産業創出推進事業を経産省が進められている中で、その予算を使ってソーシャル・インパクト・ボンド関係の取組を推進されていることをお伺いしようと思っておりました。こちらも大変重要な取組であるというふうに思います。またの機会を通じてまた質問させていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

公明新聞:2018年3月22日(木)付

公明、真相解明を迫る

「森友」文書書き換え

学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省決裁文書の書き換え問題で、衆参両院の予算委員会は27日、当時の同省理財局長だった佐川宣寿氏に対する証人喚問を行う。書き換え問題に対し、これまで公明党は国会審議の場などで、真相解明に総力を挙げるよう財務省を厳しく追及。27日の喚問でも、「関与が大きい」とされた佐川氏に、誰が、何のために書き換えたのかなど、その核心に迫る。

財務省が決裁文書の書き換えを国会に報告したのは12日。麻生太郎財務相は、書き換えの「最終責任者」は当時理財局長だった佐川氏であり、書き換えは同氏の国会答弁に合わせる形で行われたと説明した。

これまで国会がこの問題に費やしてきた議論が、書き換え後の文書とその説明に基づいて行われたというのでは、民主主義の根幹を揺るがす事態である。この報告に対し、公明党の山口那津男代表は「行政の信頼を失うもので誠に遺憾だ。国権の最高機関である立法府(国会)を軽視するものであり、断じて許されない」と厳しく批判。まずは国会審議を通じて事実関係や実態の解明を進め、その上で佐川氏の国会招致を判断すべきだとの方向性を示した。

その後、参院予算委や同財政金融委を中心とする国会審議で、公明党議員は財務省に、誰の指示で、どのように書き換えが行われたのか、具体的な事実を細かく問いただした。その結果、矢倉克夫氏の質問で、太田充理財局長から「佐川氏の関与の度合いが大きかった」ことや、同氏が「記録は廃棄した」と過去の国会答弁で述べたことを契機として書き換えられたとする実態が明らかにされた。

また、里見隆治氏の指摘を受け、財務省本省内の更新履歴が分かる電子決裁システム内に書き換えの記録が残っていたことが判明。いつ、誰が書き換えたのかを知るために、重要な手掛かりが存在することも突き止められた。

焦点は誰が、何のために

一連の国会審議を受け、公明党の井上義久幹事長は、20日の与党幹事長・国会対策委員長会談で、与党として真相解明へ向け、佐川氏の喚問実施を決断するよう自民党に提案。国会答弁で太田理財局長が佐川氏の関与について「度合いが大きかった」「書き換えが理財局で行われていたことを知っている」と述べたことを踏まえ、同氏に「証人として証言してもらうことが必要だ」と主張した。

これに対し、自民党の二階俊博幹事長も「その通りだ」と応じた。また、両党幹事長らは、国民生活や経済に影響が強い来年度予算案と関連法案などの年度内成立に向け、国会審議の停滞を避けるため、佐川氏の喚問実施が必要との認識でも一致した。

与野党が佐川氏の喚問実施で合意した後、公明党の大口善徳国会対策委員長は、「誰が書き換え、どういう目的なのか。(佐川氏には)真相究明すべきという国民の声に応えるために証言してもらう」と力説した。

19日、参議院の予算委員会集中審議にて、14日に引き続き、森友学園をめぐる公文書問題について、総理、財務大臣、財務省に質問しました(テレビ入り)。

質問の動画です。

院内放送の録画ですので、背景は野党の面々が映っていますが(NHKの時は、後ろは与党、カメラの位置が違うためです)

山口代表からも、聞き応えのある質問だった、との言葉をいただきました。

与党であっても追及すべきはすべきです。

冒頭、まず、総理にこの件により復興や外交、財政など議論すべきことが議論できない状況になっていることをどう捉えるか確認しました。

その後、なぜ、森友学園に問題の土地を売却したのか、そこに政治への忖度はなかったのか、森友学園が小学校認可を受けていなかったにもかかわらず、取得申請から認可まで異例の1年5月をかけていることなど事実に基づいて追及しました。

局長からは、忖度はする人の心の問題との答弁が。

であれば、忖度せざるを得なかったかもしれない、被害者かもしれない、現場の方々の声を早く聞いて国政このこの

伝えて欲しい、何故、そうせざるを得なかったか、説明して欲しい、と訴えました。(ここまで15分)

その上で、あくまで事実に基づいて、今回の書き換えが、誰が、何故、どうやって行ったか、確認しました。

財務省が、理財局の一部が答弁への誤解が生じないようやったと主張しているのでそれがただしいか。

ここは、弁護士に戻った気分でやりました。

色々やり取りしましたが、事実として、

・問題となった答弁にあわせて、財務省の複数人が、意思の疎通をし連携をしながら行った、つまり、組織的に行ったこと

・誤解?を恐れた「答弁」とは、「書類を廃棄した」と言った答弁などであること

・書き換えられた文書のうち一つにおける書き換えは、平成29年の4月4日であること

などは新しい事実としてわかりました。

財務省は、理財局の一部が答弁への誤解が生じないようやったと断言するのなら、どの答弁が先にあってその結果、いつ、書き換えがなされたか、など、さらに説明できるはずです。出来ないのなら主張が間違っていることになります。

引き続き事実に基づいて検証したいと思います。

野党は「そうだったんでしょう!」「そうに違いない!」「怪しいじゃないですか、おかしいじゃないですか」という質問ばかりしますが、そういう主張の応酬では、テレビなどマスメディア受けはしても、何もわからないのです。

佐川さんの証人喚問が決まりましたが、刑事訴追の恐れありというでどこまで証言拒否されるとどこまで事実がわかるかは不明です。

実際に書き換えの現場にいた人に対する聞き取りの結果などをもっと開示していただかないと真相はわかりません。

最後、財務大臣に調査結果の早期開示を求めました。

そして、総理には、今回の件は民主主義の根幹にかかわること。「忖度」という文化がある事実は認め、行政のリーダーとしてどうするか質しました。総理から、私的な忖度は許されない、との答弁を受け、時間がきたので終わりとしました。

この事態のしわ寄せは国民に。総理はじめ政府には、この事態をより深刻に受け止め、早期解明、解決のため一層の覚悟と決意をもってあたっていただくことを求めます。

公明新聞:2018年3月20日(火)付

質問する矢倉氏=19日 参院予算委

財務省局長「記録廃棄」答弁に合わせ

参院予算委で矢倉氏

参院予算委員会は19日、安倍晋三首相と麻生太郎財務相らが出席し、学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書書き換え問題を巡り、集中審議を行った。安倍首相は、書き換え前の文書から削除された部分について、昨年2月の「私や妻が関係していたとなれば、首相も国会議員も辞める」という「答弁をひっくり返すような記述では全くない」との認識を表明。書き換えに対し、「決裁文書の存在すら知らない。指示のしようがない」と述べた。公明党からは矢倉克夫、横山信一両氏が質問に立った。一方、公明党の井上義久幹事長は19日昼に国会内で行われた政府・与党協議会で政府に対し、国民の疑念を払拭するための丁寧な答弁を心掛けるよう求めた。

集中審議で矢倉氏は、「今回の件は民主主義の根幹を揺るがすものであり、行政の客観性、中立性をしっかり維持していくためのリーダーシップが必要だ」と指摘。安倍首相は、「私ごとについて忖度があってはならないことは徹底しなければならない。二度と起こらないよう組織を立て直し、信頼回復に向けて全力を傾けていく」と答えた。

また、矢倉氏は全容解明に向けた財務省の内部調査について、「いつまで調査を待たなくてはいけないのか。早く調査を終わらせてもらいたい。明確になったことは、すぐに開示し、中間報告でも出してもらいたい」と訴えた。

麻生財務相は、大阪地検が捜査している中でも「報告できる話もある。きちんとした対応に努力していく」と答えた。

なぜ書き換えが行われたかについて矢倉氏は、「佐川宣寿・前財務省理財局長の国会答弁に合わせる形で書き換えられた」とする財務省の説明に触れ、「具体的に、どの答弁か」と質問。太田充理財局長は、佐川氏が交渉の経緯について「書類がないので答えられない」と答弁していた例を挙げ、「書き換え前の文書にある経緯は、まさにそう(交渉)だということを気にして書き換えたと考えられる」と明らかにした。

誰が書き換えたかについて矢倉氏は、書き換えが「理財局の一部職員」により行われたことから、「組織の中で統一的にやっていたのか」とただしたのに対し、太田理財局長は「理財局の複数の職員で意思疎通が働いた」と説明した。

横山氏は、この問題を受け、佐川氏が国税庁長官を辞任した経緯に触れ、「全ての責任を佐川氏に取ってもらうように見えてしまうが、書き換えは佐川氏だけの判断か」と質問。

太田理財局長は、書き換えを指示したのは財務省理財局だが、「誰が指示したかは今、調べている」と述べた。

一方、政府・与党協議会で井上幹事長は、財務省が同日、新たに未報告の文書が見つかったと報告したことに対し、「国民が不信感を強めている。国会審議を通じて丁寧に説明してもらいたい」と要請。菅義偉官房長官は「しっかりと調査し、全容を明らかにした上で、再発を防止し、信頼回復に努める」と語った。

○矢倉克夫君

公明党の矢倉克夫です。

十四日に引き続きまして、本日のテーマに関連し、主に財務省の文書書換え問題について御質問をいたします。

信なくば立たず、政治、行政への信頼が失われていることは、国家の基が失われるかどうかという重大な瀬戸際に立っているということでございます。与野党の区別なく、真相究明そして信頼回復に努めたいと思っております。

財務省に聞く前に、まず総理に確認したいというふうに思います。御自身の関与の有無は別といたしまして、この問題が国政に支障を与えております。今回のこの予算委員会も、本来であれば、復興であったり、外交であったり、財政である、そういうことを議論をすべきことは多いわけでありますが、それができていないしわ寄せは国民に来ているわけであります。

行政のトップとして総理はこの事態、どのように受け止めていられるのか、まずはお伺いをしたいというふうに思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君)

まず、これまでも申し上げてきたとおり、私や妻が、この国有地払下げや学校の認可に、もちろん事務所も含めて一切関わっていないということは再度明確にさせていただきたいと思います。ただ、私の妻が一時期名誉校長を務めていたこともあり、国民の皆様から疑念を、目を向けられたとしてももっともだと思います。

その上で、本件については、私自身、さきの衆議院選挙における各種の討論会やこれまでの国会においても質問に対して丁寧に説明をしてきたところでありまして、今後ともしっかりと説明をしていかなければならないと考えております。

財務省において決裁文書の書換えが行われたことは、行政全体に対する信頼を揺るがしかねない事態であり、行政の長として責任を痛感するところでございますし、行政全般に対する最終的な責任は内閣総理大臣たる私にあるわけでありまして、改めて国民の皆様に深くおわびを申し上げたいと思います。国民の皆様から厳しい目が向けられていることを真摯に受け止めながら、捜査に全面的に協力するとともに、なぜこのようなことが起こったのか、全容を明らかにするためしっかりと調査を進めていく、麻生大臣にはその責任を果たしてもらいたいと思います。

その上で、全てが明らかとなった段階において、二度とこのようなことが起きることのないように、信頼の回復に向けた組織の立て直しに全力を挙げて取り組んでいきたいと、このように考えております。今後とも、国会審議などの場でしっかりと説明責任を果たしてまいりたいと思います。

○矢倉克夫君

このようなことが起きる行政の体質をどのように変えていかれるのか、総理の御覚悟が求められております。後ほどまた改めて総理にはお伺いをしたいというふうに思います。

さて、財務省、今回の件は、書換えといういまだかつてない、言語道断と言ってもいい事態であります。これは国民の財産である情報を私物化しているのではないかと、このような疑念が持たれてもしようがない。問われているのは、単なる情報管理という話ではなく、行政がどこに向いて仕事をしているのかというこの姿勢の問題であります。改めて猛省を促したい。

まず、この点をお伺いしたいと思いますとともに、特に、この一連の流れで、私も議院運営委員会の理事として様々なやり取りもさせていただきました。五日の時点では国交省から書換えの疑いがあると通知があったということであります。それが、官邸の方には話も行ったが、最終的には我々与党も含めて情報が入ってこなかった。これは国民軽視と言っても、国会軽視と言ってもいいのではないか。これについてはどういう事情があったのか、改めて説明を求めたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

今月の二日の日に朝日新聞の報道があり、それを受けて国会でも、本国会でも御議論がいただきました。その中で、国政調査権を背景として国会からの強い御要請といいますか御指示があり、それを受けて、私ども、それまでは捜査に全面的に協力する、捜査最優先という立場でございましたが、その国会からの御指摘を踏まえ、その捜査の分は一部乗り越えて調査をしないといけないということで調査に取りかかったということでございます。職員から事情を聴取し、あるいは文書を探索し云々ということをやっていきました。

委員御指摘のように、五日の日に国土交通省から情報をいただきました。貴重な情報でございましたが、一つの情報でもありました。それも含めて、我々としては、調べられる限りのことを調べて、ただ、我々の力だけではどうにも力が及ばないところがあるということを認識したものですから、捜査当局に協力をお願いいたしました。

ただ、我々は、捜査を受けている立場でございますので、我々ができるだけのことをやって、ある程度の特定ができない限り捜査機関には協力はいただけないということだというのは認識をしておりましたので、そういう意味で、その協力がお願いできるような段階になったのが九日金曜日の昼ぐらいということで、そこから正式にといいますかお願いをして、大阪地検にお邪魔をしてコピーを取らせていただいて、そのコピーを取って帰ってきたのが日付変更線を越えて十日の日、それを、いただいたものをその日の夜中から作業をし始めてということをやって、十一日に大臣に報告ができ、十二日に国会に報告ができたということでございます。

午前中の委員会でも御指摘いただいたように、五日の日に国土交通省から情報をいただき、それを、最終責任は私だと思っておりますが、それがこういう形になったということについて厳しい御批判を頂戴しております。その御批判は、私の責任として、そこは申し訳ありません、真摯に受け止めさせていただいておりますし、真摯に受け止めなければならないというふうに存じております。

○矢倉克夫君

二言目には捜査とおっしゃるわけでありますが、捜査機関の協力、確かに捜査機関にある原本をコピーする等の協力はあるかもしれませんが、その職員の中の聞き取り、それについてなぜ捜査機関の協力を得なければいけないのか。それをやるべきどうかという判断が捜査機関にあるのか。それを伝えるべき判断権限が捜査機関にあるのか。

先ほどの国交省の話にしても、国交省から情報が来た、この情報を国会の方にも開示をしない、それがこの一週間の混乱にもつながったわけであります。捜査、捜査という姿勢だけで全て隠れみのにするようなことは是非やめていただきたい、改めて申し上げたいというふうに思います。

その上で、次の質問に更に真摯に答えていただきたいというふうに思います。

今回のこの書換えにつきまして、財務省の方としては、理財局の一部、これが答弁との誤解を生じないようにというようなお話でありました。これについては、改めてでありますが、まず、なぜそのようなことが起きたかを測る上では、今回の関連する事実について一旦確認をしなければいけない。具体的には、なぜ森友学園だったのかということを改めて幾らか確認をしたいというふうに思っております。

基本的なところからでありますが、国有地の払下げというのは、これは原則一般競争入札であります。ただ、公共、公用、公共利用であればそちらが優先となる。今回は学校法人への払下げというこの例に該当するというような話でありますが、そもそも森友学園は、土地の取得要望書提出時点においては小学校の設置許可もまだ受けておらず、資金計画の妥当性も説明はできていない、認可資料の受理すら許されていなかった団体であります。この団体に対して、なぜ公共、公用利用優先という適用があったのか。申請なしとして通常の原則にのっとって一般競争入札というやり方もあったかと思うんですが、基本的なところで、まず、それについてはどういう判断があったのかを理財局からいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

今ほどの御質問、要するに、国有地で、元々は利用価値があって国有地として所有していたものですが、それが国有地として利用する必要がなくなったものをどういうふうに取り扱うかということがまず出発点でございます。

その上で、まず一番最初には、要するに、そういう状態を宙ぶらりんにしておいているのが一番ある意味で国民の皆様に裨益をしないので、まずは公用、公共用に活用できないかというのをやるというのが、長い間国会でも御議論いただいていたと思いますが、国有地の有効活用という言葉の下に御議論いただいたのがそういう考え方でございます。

それで、公用、公共用、公共用という場合には基本は社会福祉法人と学校法人ということになりますが、そこで活用できないということであれば、これはもう経済的にその土地の価値を金銭として、まあある意味入れ替えさせていただくということで一般競争入札で売却をするということになるわけですが、基本的に、まず公用、公共用優先というのがずっと続いてきた基本的な考え方でございますので、その下で処理をしておる。で、学校法人として手を挙げてこられたので、学校法人としてはもう認可されないということになれば、それは当然そうじゃなくなるわけですが、手を挙げてこられておられて、大阪府の方も認可する可能性があるというか、認可しないという決断にもなっていない状況の下ではその次の段階には踏み込めていないということだったというふうに認識をしております。

○矢倉克夫君

とはいえ、森友の土地取得申請から大阪府による設置計画書の受理、これは認可ではなく、ただの受理です、受理まで一年間もこれ掛かっているわけであります。そのためにも、わざわざ近畿財務局は審査を延長してまでお付き合いをしているわけでありますが。

財務省の処分方針通達によれば、受付期間終了後、原則二か月以内に相手方を決めるとされております。それにもかかわらず、最終的に将来的な売払いを前提にした事業用定期借地権契約という、これ締結まで申請から一年五か月も掛かっている。これだけ長い間どう転ぶか分からないこの森友に関わっていたというのは気の長い話であるというふうに思いますが、これは通常なのでしょうか。その点の御判断をお願いします。

○政府参考人(太田充君)

私の承知している限り、二か月という目安はありますが、なかなか二か月でそう簡単に進んでいないというのが、済みません、今通告を明確にはいただいていなかったので調べ切れていないんですが、私の記憶する限り、そんなに簡単には物は進んでいないというのが多いという印象で、私は仕事上はそういう印象で仕事をさせていただいているということでございます。基本的にはやっぱり社会福祉法人なり学校法人なりについては相当程度優先順位があり、そこが使っていただけるならという考え方でやってきたのが国有財産の有効活用といった言葉の下でやられてきたことだというふうに思ってございます。

○矢倉克夫君

目安が二か月とある以上、その割には長くなっているという事実がやはりあるかというふうに思います。

その上で、今回は定期借地権の契約という形になっております。先ほどの質問の中では、こういう賃借という形の特例は五年で八件あるという形でありますが、定期借地権という形は一件のみという理解でおります。これは、借地借家法でやはり賃借権が必要以上に保護、この場合で保護されてしまうのを回避するためというような財務省の説明もあらかじめ受けておりました。もうこれは確かに理解はするところであります。

加えて、先ほども話にもありました、今回新たに欠落していたというこの文書、こちら、今、公租公課の取扱いについてでありますが、これが欠落した経緯というのは、貸付料から公租公課料の関係の控除をすることの関係であります。一部、財務省に確認をすると、こういうものが森友側に見えてしまうことであらぬ紛争になってしまうと、そういうような関係もあって欠落させたのではないかというような話もある。

要するに、いろいろ交渉していく中であっても、これ近畿財務局としても、森友側との交渉というのは一筋縄ではいかない大変なものだという理解はあった。であれば、なぜならば、そのような相手に対してこれだけ長く付き合わざるを得なかったのか。他方で、政治家のいろんな働きかけがあるということはいろいろ事実としてあったわけであります。こういう客観事実を応じた上で、本当に政治へのそんたくというのがなかったとこれは断言できるのか、これはまた改めて理財局の方にお伺いしたい。ほかに理由があるとすれば何なのか、それについての御意見をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

今委員がそんたくという言葉をお使いになられました。そんたくというのは、基本的にはその本人の心の中ということでございますので、そのときの担当者なりの心の中まで私が見通してお話しすることはいたしかねる、私にはそういう能力はないというふうに思ってございますが。

ただ、私なりにこのポストに就いてこの話をずっと勉強もし、見てきた中で申し上げると、基本的に、森友学園という、あるいは籠池理事長という、そういう方がいらっしゃって、それに対してというよりも、やっぱり、最初に申し上げましたように、基本的に、私どもというか国有財産を担当しておる者は、まず国有財産を処分をするというのが仕事である、処分するときにはまず公用、公共用が優先であると、その中でそれでどうしてもできないときには、要するに金銭の解決、要すれば一般競争入札だという頭ででき上がっておりますので、そういう意味で、学校法人として出てきてこられたものについては、それができないということに、学校法人になれないということであれば、もちろんそういうことになるんですが、そうではなければ、それについて努力はしないといけないという気持ちでやっておったと思います。

遅れたという批判のある法律相談文書のときの担当しておった第一統括国有財産官のところが法曹部門になかなか大変なんでというようなことを言っている部分が出てきますが、まさにそういう苦しい中ではあるものの、原理原則にのっとってやろうとしたということだというふうに私は認識しております。

○矢倉克夫君

局長が今おっしゃったとおり、このそんたくというのは、まさにされる側が分かるわけではない、した側がどういう心の思いかというところがあります。であれば、今回現場でいろいろと苦労をされた方々がどういう思いだったのかを早く聞いて我々に伝えていただきたい、その辺りについては。彼らもやはりやりたくなくていいことをやらされたかもしれない。被害者かもしれない。そういう方々のどういう思いだったのかということを我々も情報をいただかない限り、いつまでたってもこの議論は同じことを繰り返して繰り返して時間だけが浪費をするわけであります。内部調査を早く終わらせて、すぐ出していただきたい。それが我々に開示されない限り、いつまでたっても同じ議論で何も進まない。

それについてはいつまで出せるのか、改めてお伺いしたいというふうに思います。

○政府参考人(矢野康治君)

お答えいたします。

内部調査、今急いでやっておるところでございますけれども、きちんと、誰が何のためにやったのか、どこまで関与したのかということを突き止めたいと思っておりますので、し尽くしてからさせていただきたいと思っております。

また、捜査当局との関係にも考慮する必要がございます。それらを考えながらも、できるだけ早く結論を出して御報告したいと思っております。

○矢倉克夫君

後ほど財務大臣にもお伺いをしたいというふうに思います。

それでは、今回のこの書換えというもの、これがなぜ行われたのか、今まで分かっている範囲での事実を基に、ある程度の確認をさせていただきたいというふうに思います。

まず、また理財局長にお伺いをしたいというふうに思うんですが、この書換え、どのような対応でなされたのか。

我が党の横山委員の質問に対して局長は、ある一つの文書に対して、ある日、書換え前の文書が書換えのものに変わったというようなことではなく、答弁に合わせて何回も何回も繰り返し換えられたというような趣旨の説明をされていたかというふうに思います。

複数人でこれは意思の疎通、連絡があったということでありましょうか、書換えということについて。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

先日の横山委員の御質問に対して、私、確かに、何回も何回もというような言葉遣いをいたしました。それはちょっと私の言葉遣いが不適切だったと思っています。何回も何回もと申し上げますと、要するに調書というものを、書換え前のもの、書換え後のものにしているんですが、その調書そのものを何度も何度も差し替えをしていたというふうな印象を与える言葉遣いであったと思って反省をしております。基本的に紙を何度も、一回だけとまで確認はできているわけじゃ、何度も何度もということじゃなくて、直す、こういうふうに書き換えよう書き換えようというのを何度か何度か考えていたと、そういうことを申し上げるつもりで申し上げました。

その上で、委員の御指摘の、複数人でやっていたのかということの御質問でございますが、理財局の一部でと申し上げております。当然、単数ではなくて複数でやっているというふうに私どもは認識してございます。

○矢倉克夫君

答弁があって、それとの関係も考えてこのようなことをした、何回か、何回かに分けてやったと。

今改めて申し上げますけど、複数人であるということは、この複数人で意思の疎通、連絡があってやったということでまずよろしいか、その点とともに、これはやはり、何が目的かは別にしても、組織の中で統一的にやられていたという理解でよいか、それだけ確認させていただきたい。結論だけで結構です。

○政府参考人(太田充君)

複数の中で意思疎通が図られていたということだと考えております。

理財局全体の組織と言われるとそこはあれなんですが、一部の職員の間では意思疎通がなされてそういうことが行われていたということだと考えております。

○矢倉克夫君

これは、この前も横山委員の答えに通してありますが、答弁が先で、それに応じてなされたということでよろしいわけですね。

○政府参考人(太田充君)

基本的には、答弁があってそれを踏まえてということですが、答弁をしたことによって、その先の議論の展開もある程度考えてというところまで含めてという意味で答弁があってというふうに申し上げているつもりでございます。

○矢倉克夫君

今の答弁だと、やはりなかなか分かりにくい。またちょっと改めてお伺いをしたいというふうに思いますが。

それでは、答弁があってということを前提に回答されているわけであります。具体的にどういう答弁だったのかを、いつ頃の答弁かということも含めてお答えいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

一つ一つが、この答弁があってここはこうなって、この答弁があってここはこうあってというふうには、そういうふうに結び付けてまでできてはおりません。基本的には、二月下旬からそういうことをやり始めているということですが、最終四月までかけてということでございますので、基本的に二月から三月にかけての答弁があってということだと思います。

何か一つということで、仮に例えば例を挙げさせていただければ、大変問題だったと思いますけれども、要するに、書類なり、何がないのでお答えできないというようなことを答弁をしておりました、当時。それで、そういうことであれば、基本的には、今回の書換え前にあるような経緯というようなものは、まさにそういうことだということを気にしてそういうことをしていたんだろうというふうに考えられるということを、例えばの例でございますが、申し上げさせていただきたいと思います。

○矢倉克夫君

答弁に合わせて書き換えたということを断定的におっしゃるのであれば、どの答弁で、それに対してこういう書換えがなされたということまでしっかりと、特に書換えがいつなされたかということを特定して比較対照をするぐらいの調査をしないと、これはいつまでたっても何も分からない。分からない分からない状態の質問のやり取りばかりになってしまう。時間もたっているわけであります。そこまでやっていないという答弁ではなく、やっていただきたい。それは是非お願いをしたいというふうに思います。

その上で、ではいつ書換えがこれはなされたのかということを改めてお伺いをしたいというふうに思います。

私も、議運の理事として、また筆頭の国会対策としても十二日にもいろいろ確認もさせていただいたんですが、財務省の方からお話をいただいている話は、この書換えの事実が分かったのは、個人ファイル、聞き取り調査の結果分かった個人ファイルを見ていった上で、その中の文書で書換えの前の文書が残っていたということでありました。

私も一時期役所にいた時期もあるわけでありますが、普通、ファイルはあえて消さなければ作成の日時というものもちゃんと残っております。また、場合によっては変更履歴などのこの過程も全部これは残っている。これを見れば、ファイルがあるということは分かったわけでありますから、少なくともこのファイルについて書換えというものが疑われた時期というのはいつなのかというのは今はもう御答弁いただけると思うんですが、この辺りについてはいかがでございましょうか、局長。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

委員のおっしゃっていることは重々分かっておりますので、要すれば、きちんと調べて、何がいつどうということを御報告申し上げなければいけないというのはそう思っております、それは重々承知をしています。

ただ、現時点で、その十四の文書のうちの十三の文書は基本的に近畿財務局が決裁をしたもので、それについて今回提出をさせていただけたものは、紙のものもあれば、いずれも個人が手控えとして持っていたというものでございますが、紙のものもあれば電子的な個人のパソコンに残っているものもあって、それは、じゃ誰がそのものを持っておったかということは、それは今の捜査なり調査そのものの対象の相手ということもありますので、それも含めてきちんと調査をして報告させていただければ、ないとと思っております。

ただ、一点、何でもかんでも、要するに、おまえが言っているのは隠しているだけじゃないかという顔で皆さんが御覧になっているのは重々承知をしております。それで、十四のうちで一つだけ要するに本省の決裁だと申し上げました。それは特例決裁で電子決裁だともう申し上げました。それは電子決裁でございますので、変更履歴も残っているので、それはいつその変更をしたかというのが私どもでも今明確に答えられる状況で把握ができております。それは特例決裁という、政治家の先生なり総理夫人なりが出てきているといって、今委員会でも一番、一番と言うとあれですけど、取り上げられている資料だということだと思っておりますが、これが変更されておるのは、平成、昨年、二十九年の四月四日に変更をしております。

○矢倉克夫君

今ほど局長が答弁されたこの十四のうちの一つは本省決裁、電子決裁、これは、我が党の里見議員が財政金融委員会で質問されたことに対しての事実であったかというふうに思います。お伺いをしたとおり、確かに電子決裁ですからちゃんと残っているわけであります。こういう事実も含めて、しっかりとこれからも開示はいただきたい。

この上で、この四月四日というのが分かったのであれば、じゃ、なぜそれがここで書き換えられなきゃいけなかったのか、その背景を測る上で、どういう答弁と関連しているのか、どんどんどんどん調べれることは調べれると思います。そういうのは是非調べていただかないと困ります。

捜査機関がということもありますが、この捜査が最終的に刑事罰を構成するために必要な捜査の事実というものと、今回、国民、国会が財務省に対してどういうふうに思っているのか、これを考えるための基礎的な事実というのは、もう必ずしも一致するわけではない、捜査があるから全部出せないということではないわけであります。そういう部分も含めて、是非どんどんどんどんとこれは出していただきたいというふうに思います。後ほど改めて調査の加速をお訴えをしたいというふうに思います。

その上で、今局長がおっしゃった電子ファイル、もうこれは当然でありますが、紙ファイルのように物理的に置いてあるところを誰でも地理的に物理的にアクセスできるというものとはまた違い、電子の中で管理もされて、アクセスできる人というのはある程度限定はされ得るものであるというふうに思います。

この本省決裁の電子ファイルは、どの範囲のレベルの人がしっかりアクセスできたのか、書換えという行為についてどこまでやれたのか、それは明確なんでしょうか。それについてお答えをいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

基本的に、今のことはある意味で固有名詞につながる話なのではございますが、理屈の上でといいますか、そういうことで申し上げますと、基本的には文書管理責任者というのがおります。その文書管理責任者は基本的には課長級の者でございます。それと、あとはその文書管理責任者から権限の委任を受けた者はできますので、基本的には課長級の者及びその課長級の者からこれをやっていいよという意味で委任を受けた者というものがそれを見ることができる、あるいは書き換えることができるということになるというシステムでございます。

○矢倉克夫君

この辺りの事情も引き続きしっかりと開示をいただきたいというふうに思います。

その上で、こういう形で一つ一つしっかりと、書換えがいつだったかということも、客観事実をどんどんどんどんと開示をしていかなければいけない。何でもかんでも調査が終わっていないということだけで済まないで、分かることはどんどん出していただく。もうこれは、こちらが聞くよりも前にどんどんどんどんと出していただくというような姿勢を持っていただかないと、これはいつまでたっても終わりません。その辺りの姿勢は是非改めていただきたいというふうに思います。

その上で、では、答弁についてでありますが、改めて、問題となったその書換えをしようとしている原因となった答弁というもの、これがどういうふうに形作られたかということでありますが、十四日の私の質問に対して局長は、佐川氏の関与は大きかったと答弁をされました。その後、衆議院の財務金融委員会におきまして、佐川氏は知っていたと思うというような答弁もあった。書換えを知った上で、局長の具体的な関与というのは、これは書換えを具体的に指示をしたということの理解でよろしいんでしょうか。

○政府参考人(太田充君)

先日、委員あるいは今御指摘のいただいた財務金融委員会で御答弁を申し上げたところまでしか、まだ我々としてきちんと把握ができて御答弁、御回答申し上げられる状況には至っておりません。

まさに、誰が指示をしたかということは、今捜査も含め、あるいは調査でやっていることの一番の、それができれば、基本的に調査のもうほとんど肝でございますので、それを今、先ほど官房長もできるだけ早くと申し上げましたが、そういう覚悟でやっておるというところでございます。今まで御答弁申し上げたところまでのところが私の今答えられるぎりぎりのところでございます。

○矢倉克夫君

それでは、次はこの答弁ですが、通常は役所で答弁を作るときは、これ応答要領というのを作ります。今回の関連の答弁というものもその例に外れないというふうに思いますが、改めてですが、この一連の流れの中での答弁、いろんなものもあります。

先ほどは、文書があったかどうかというような答弁だということもありました。ほかには、例えば事前の価格交渉があったかどうかというような質問に対する答弁というのも考えられます。政治家の関与があったかどうかというような質問に対する答弁も考えられる。そういうようなものそれぞれがどのような形で、これはテレビでも見ていらっしゃいますから、どのような形で、応答要領というのがどのラインで作られているのか、これは改めて局長の方に確認をしたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

お答えを申し上げます。

今、問題の森友学園に関する答弁ということで御説明を申し上げます。

前任の佐川もここで答弁をしておったわけですが、物によっては各局、要するに理財局だけではなくてほかの局にも調整をしないといけないという場合がありますが、基本的に、本件森友学園の国有財産の処理ということは、財務省の中でも理財局単独で答弁を作成する責任が、できると、そういうことでございます。そういたしますと、大臣なりあるいは総理なりの答弁ということであれば、それは大臣であれば私どもの方の大臣官房、総理であればもうちょっと違うところまでだと思いますが、理財局長の答弁は基本的に理財局の中だけで答弁書を作ることは完結をいたします。

もう一点、通常であれば、普通であれば、答弁書を作って、それを最終的には、たしか局長なんだと思いますが、最終決裁をしてということになるわけですが、今の私も実は同じ状況にありますが、多分、当時の佐川前局長も毎日毎日物すごいたくさん御質問を頂戴して、そうすると、答弁書を作っている職員は正直に言って本当に朝まで作業をしておりますので、それを局長が見て直してというような時間はありません。物すごく一生懸命作ってくれますので、その答弁書は参考にさせてはいただきますが、結局最後答弁するのは、局長本人が自分の頭の中でちゃんと整理をして答弁できるかどうかということですので、その責任は、答弁書を作った者ではなくて、答弁する局長本人の責任だというふうに思ってございます。

○矢倉克夫君

それで、まず物によっては理財局以外のところも関わる可能性もある、今回に関しては理財局がという御答弁でありましたが、その上で、あと局長、通常のラインとはまた別に、これは業務が忙しくなったという結果もあるのかもしれませんが、局長がそれを全部把握した上で答弁するわけでもないというようなことでもありました。

今回の一連の答弁というのは、これは佐川、これは前局長と申し上げていいのか、前局長が答弁ラインに沿って話したものなのか、それともそれとは外れて御自身の独断で話されたものなのか、それについては御答弁をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

独断でというのは、それはそんなことはないと思います。

基本的に答弁書があって、それを頭に入れた上でということだと思いますが、ただ、昨年のときも相当厳しいやり取りでございましたので、正直に申し上げれば、あらかじめ質問通告があって、あらかじめ用意された想定問答の答弁書を読んでいてというようなやり取りではおよそなかったと思いますので、それは基本的には最終責任はその時々の答弁する局長の責任だというふうに思っているということでございます。

○矢倉克夫君

独断でというよりはラインを、局長、佐川さんがどんどんと超えて答弁をしていったという事実はあるんですか。

○政府参考人(太田充君)

すみません、ラインを超えてというのはどういう意味でおっしゃっておられるんでしょうか。申し訳ありません。

○矢倉克夫君

応答要領で書いた趣旨を超えてということであります。

○政府参考人(太田充君)

基本は趣旨の範囲内だというふうに思います。

○矢倉克夫君

それでは、これ趣旨の範囲内か否か。少なくとも書き換えなければいけなかった原因というものの動機は、佐川さんが自分でどんどんと離れた答弁をした、それを合わせるために佐川さんが具体的に指示をしたのか、それとも、理財局全体として作った答弁がどんどんずれていく、だから理財局全体の意思としてやったのか、その辺りについて御答弁をいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(太田充君)

離れたというふうにおっしゃられると、ちょっとそこは、基本的には趣旨の範囲内じゃないかと申し上げました。

基本的に、相当厳しいやり取りでございましたので、その中で言葉の使い方が必ずしも、不適切でないと、その部分を捉えられて、捉えてというようなことがあり、あとは、答弁をきちんと、きちんとでなかったと思っても、やはり、なかったかもしれませんが、きちんと答弁しているというつもりでも、基本的には報道は、報道が悪いわけじゃなくて、どうしても報道は、テレビであれ、あるいは新聞であれ、字数なり放送時間が限られておりますので、そういう意味では一部が切り取られることに、それはもうやむを得ないと思いますが、そうすると、その報道を前提として次の質疑が始まるということになると、その前のところ、自分たちの答弁とは違っていて、その前提になってという辺りから、いろんなところで掛け違えというか、誤解を生じさせるんじゃないかということを考えてということだったろうというふうに思います。

○矢倉克夫君

やはりなかなか分かりにくい。どういう状態だったのか、これだけではやはり分からない状態であります。

それであれば、この理財局のみで今回の答弁というのは作られたのか。先ほども話にありました、それ以外のところの関与というのも、調整の必要もある。これだけ世間が大きく騒いでいる一連の過程の中での答弁であります。それにもかかわらず、ずっと理財局だけでこれは答弁ラインを作っていったということでよろしいんですか。その辺りは断言できますでしょうか。

○政府参考人(太田充君)

どこのところが、誰が、どこが所管をするかということについては、問題が大きくなったかどうかということではなくて、やはりその問題の関係するところがどこかということになるわけでございます。

これは明確に森友学園に対する国有財産の処分ということでございますので、非常に対象が明確でございますので、それは理財局だけで基本的に答弁する、答弁が作られるという感覚になるわけでございます。例えば、これが予算であり、その結果国債を発行するということに、予算、今は税収だけでは足りないですから、国債を発行することにということになるわけですが、そうすると、予算を作る主計局と国債を発行する理財局、両方で協議をして答弁を作らないといけない、そういう課題だということになるわけですが、本件は森友学園に対する国有財産の処分なので、それは明確に基本的には理財局しかない、関係しないということになりますので、理財局でということになるわけでございます。

○矢倉克夫君

答弁ラインを作るときに、このままだとこの答弁ラインは合わないから書き換えたのか、それともある程度の応答要領は作ったけど実際の答弁がどんどんずれていくからそれに合わせるために書き換えたのか、理財局としては今どのように検討されているんですか。

○政府参考人(太田充君)

今委員のお話しの二つの明確にどちらかだけだというふうに言えるほど整理ができていると思っていませんけれども、基本は前者の方、要するに、基本的には、答弁をしていたんだけど、その答弁がメディアでもあるいは世の中にも受け止められる、こういうふうに受け止められているということを前提に次の議論がスタートするということを考えて行動していたというふうに思ってございます。

○矢倉克夫君

やはり、こういうふうに思っているとか、なかなかこう、もっと事実を示して、こういう形で答弁が書き換えられたということを示していただかないと、やはりなかなか明確になってこない。その辺りはもっと更に調査を加速していただかなければいけないかというふうに思います。理財局以外のところからも何か声があったのではないか、答弁を作るラインでもいろんな話があったのではないか、この辺りもやはり否定し切れないところもあるかというふうに思っております。その辺りも含めて、どんどんどんどんとこれは調査を加速していただきたいというふうに思います。

麻生大臣にお伺いをしたいというふうに思うんですが、やはりこの調査をいつまで待たなければいけないのかというところはあります。他方で、調査が終わらないからということでおっしゃっておりますが、理財局の一部によるというところだけはなぜか断定をされている。これ、なぜ終局していない調査だけでここだけは断定されるのか、やはり矛盾しているというふうに思います。

省内でどういう意見があるのかは、やはり大臣が政治のリーダーシップでしっかりと検討をしていただいて、しっかりした調査というのをやれということをおっしゃっていただかなければいけないというふうに思います。そうでないと、いつまでたってもこの国政に対しての影響というのがなかなか払拭されない。やはり、役所のラインではいろいろ言ってくるかもしれませんが、そういう部分での都合いい情報だけではなくて、ちゃんと内部調査を早くやる。これは、起訴、不起訴というような刑事の話が聞く前に終わらせなければいけない話であるかというふうに思います。

大臣の責任で早く内部調査を終わらせていただきたい、すぐに開示をしていただきたい、中間報告でも出していただきたいというふうに思いますが、その点について御所見いただければというふうに思います。

○国務大臣(麻生太郎君)

これは、矢倉先生、度々申し上げておりますように、これ、いわゆる判こが押された決裁文書というものを書き換えるというような話は、これは誠にゆゆしき話なんであって、私どもとしても、これは財務省始まって以来というか、いろんな表現はあろうかと思いますけど、これは深くおわびを申し上げないかぬところだと考えております。

私どもとしては、三月の十五日でしたか、事務次官以下を部屋に呼んで、少なくともこれについてのいわゆる役所としての反省をということで、各局長以上、これは理財局だけの話ではないんであって、これ役所全体、役所というか財務省に対する信頼というものを失墜させたというところは最も大きなところなんだと思いますので、その信頼回復に向けてこれは全省挙げて取り組まねばならぬという点が一点と、また、もう一個は、やっぱりこれ、理財局だけに押し付けるんじゃないよということが一番大事なところなんですが、私どもとしては、これに全然関係なくまともにやっておる職員の方が圧倒的に多いわけなんであって、そこに対してはいろんな意味でこれは心身共に負担を与えておることも確かだと思いますので、それについての気をちゃんときちんと配った対応をしないと上司としてはいかがなものかということを訓示したところなんですが。

いずれにしても、この捜査をこれ全面的に今受けておる最中ですので、これいつ終わるのか、ちょっと正直、受けております立場の方から、しておる人に対していつ終わるんですかともなかなか言える話でもありませんので、そういった意味では、私どもとしては、それはある程度待たないかぬというのは確かなんですが、その上でも、私どもでできる範囲の話はあるだろうということを申し上げておりますので、私どもとしては、こういった状況というものを、矢倉先生に言われるまでもなく、私どもとしてもこれはきちんと対応せねばならぬと思って日々努力をさせていただいております。

○矢倉克夫君

今大臣から、できる範囲の話はあるだろうと、省内で指示いただいているというふうに聞きました。

そうなんです。捜査があるからといって、それ以外でしっかりとできる範囲の話は幾らでもあるわけであります。その部分でどこまでが開示できるのか、その限界はあるかもしれませんが、開示できるものは早く開示をする、調査はすぐに終わらせてしっかりと開示をしていただかなければいけない。改めて、中間報告というものをしっかりと出していただきたいというふうに思いますが、財務大臣、改めて御所見いただければ。

○国務大臣(麻生太郎君)

できる限りのものをということで、この間も理財局の一部によってというところまである程度限定ができましたので、その点を一部は報告をさせていただきましたところではありますけれども、いずれにいたしましても、さらに、いろいろ他のところにも関係いたしますので、官房を主にしてきちんとした対応をさせていただきたいと思っております。

○矢倉克夫君

この理財局の一部、それがどういう判断で、資料に基づいてなされたかということまで我々も示していただかないと、示せる範囲で結構ではありますが、示していただかないと、いつまでたっても同じ議論になってしまう。必ず、是非早めに開示をいただきたいというふうに思います。

改めて、総理に最後、今回の件は本当に民主主義の根幹を揺るがす件であります。そして、役所の中でやはりそんたくというふうに疑われるようなこの文化というものもある、部分もあるということは否定できないところもあるかというふうに思います。そういった中で、やはり行政の客観性、中立性というものをしっかりと維持していく、そのためにはやはり長のリーダーシップが必要であるというふうに思います。

あるべき行政の姿というのをしっかり示していくために、最後、総理としてどのようにされるのか、お伺いしたいというふうに思います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君)

この議院内閣制の政府として、私は、国会で首班指名を受け、総理大臣として行政全般に対して責任を負っているわけでございます。そして、我々、政策を立案し、法律によってそれを実現していくものもございますし、しっかりと政府として方針を示していくわけでございます。示していく方針によって行政は動いていくわけでございますが、しかし、決してそれが私事についてそんたくがあってはならないのは当然のことであろうと、こう思う次第でございます。

進むべき道を示したことについては、政策的に、それについては、しっかりと行政全般でその方向に向けて政策を立案し進めていくことが求められていると思うわけでございますが、重ねて申し上げれば、私事についてのそんたくがあってはならないと、このことは徹底していかなければならないし、今回のことが二度と起こらないように、組織の立て直し、信頼回復に向けて組織の立て直しに全力を傾けていきたいと、このように思っております。

○矢倉克夫君

政治、行政が信頼できないということで一番不幸になるのはやはり国民であります。国民のためにも、早期に信頼回復、そしてそれに値する政治、行政というものを我々も一体となってつくっていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わりまして、同僚議員に譲りたいというふうに思います。

公明新聞:2018年3月15日(木)付

質問する横山(右)、矢倉氏=14日 参院予算委

佐川前理財局長 関与大きい 財務省

森友文書書き換え 公文書管理の意識直せ

参院予算委で横山、矢倉氏

学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書書き換え問題を受け、参院予算委員会は14日、安倍晋三首相と麻生太郎財務相らが出席し、集中審議を行った。決裁文書の書き換えについて、安倍首相は「私から文書の書き換えを指示したことは全くない」と自らの関与を否定。国有地売却に関しても「払い下げや学校の認可に私や妻、事務所は一切関わっていない」と語った。公明党からは横山信一、矢倉克夫両氏が質問。「国民からの信用を失い、国家の基が瀬戸際にある重大な事態であることを財務省はよく理解し、真摯に対応してもらいたい」と訴え、政府の姿勢を厳しくただした。民進、共産、立憲民主などの野党各党は欠席した。

横山氏は、書き換えに関する調査結果を公表した12日以前に、書き換えの事実を認識しながら国会に報告しなかった財務省の対応に触れ、「国会審議を無用に混乱させた責任は重大だ」と厳しく指摘。その上で、「財務省理財局だけで書き換えの判断ができるのか。別の力が働いた、あるいは上からの指示があったと考えるのが普通だ」とただした。

麻生財務相は「当時の理財局の一部職員が行ったと想像される。不当な圧力などではない」と答弁した。

矢倉氏は、財務省が大阪地検の捜査を理由に国会への資料提出を拒み続けてきた姿勢に対し、「捜査を隠れみのにして逃げている。そういう姿勢だから、もっと早く出せるものも出せず、疑念が広がった」と述べ、財務省に猛省を促した。

その上で、書き換えが理財局の一部職員により行われたという麻生財務相の説明について、「その『一部』に佐川宣寿前理財局長の関与が全くないと断言できるのか」と質問。太田充理財局長は「当時の理財局の最高責任者は佐川氏で、答弁も主として佐川氏だった。佐川氏の関与は大きかったのではないか」と明言した。

再発防止に向けた取り組みについて横山氏は、行政機関の文書管理担当職員を対象とした研修の受講率が年2%程度にとどまっていることから、「公文書管理に対する意識が低い。全省庁が公文書管理の意義を捉え直すべきだ」と強調。梶山弘志規制改革担当相は、昨年末に改正された行政文書の管理ガイドラインで全職員に研修の受講を求めていると述べた上で、ガイドラインの実効性を高める取り組みを進めると答えた。

TPP、中小企業の海外展開後押し

一方、矢倉氏は、米国を除く11カ国が8日に署名した環太平洋連携協定(TPP11)によって、人口5億人をカバーする一大貿易圏が誕生することに触れ、「中小企業にとっても海外展開の環境が整う」と強調した。

平木大作経済産業大臣政務官(公明党)は、「中小企業の新たな市場開拓のチャンスだ。中小企業にも波及効果が及ぶよう取り組む」と答えた。

公明新聞:2018年3月15日(木)付

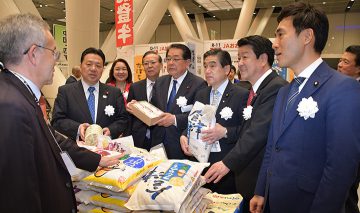

商談会会場を視察する石田政調会長(右から4人目)ら=14日 都内

石田政調会長ら JAの商談会を視察

公明党の石田祝稔政務調査会長は14日、全国農業協同組合連合会(JA全農)とJAバンクが都内で開催した国産農畜産物の商談会会場を訪れ、販売先を広げる取り組みを視察した。佐藤英道党農林水産部会長(衆院議員)らが同行した。

商談会では、全国各地から147団体が国内の野菜や果物、畜産物、加工品などをブースごとに展示。商社やスーパー、加工品メーカーなどに対して商品の魅力をアピールしている。

このうち、福島産のブースで石田政調会長らはコメやシイタケ、福島牛の魅力や万全な放射能検査体制について、JA全農の担当者から説明を受けた。

石田政調会長は「福島産の風評被害払拭に向けた取り組みを引き続き後押しする」と語った。

今日の予算委員会質問(32分ほど)、動画を掲載します。

とにかく、わかる情報は全て出せ、早く出せ、捜査を隠れ蓑に逃げるな、と強く言いました。何人かの新聞記者から「相当厳しくやりましたね」と言われました。

野党の一部(民共)は今日も出てきません。議事録の残る国会の審議には出てこないで、国会の外で財務省の職員を相手に会合を繰り返しています。真相究明が目的ならまず国会に出てくるべきです。

東日本大震災から7年となりました。

一昨日、昨日と山口代表が福島を訪問。ネットワークの力を活かし福島復興に向けさらに加速させることを誓い合いました。

私は、急遽対応しなければいけない案件が生じ、直前で同行を取りやめることとなってしまいました。

本当に残念でしたが、代表と同じ思いで、福島はじめ被災地の復興により尽くすことを埼玉から誓います。

特に風評被害対策は、自身のライフワークとの思いで取り組む決意です。

農林水産大臣政務官時代、時間をみて福島を訪れ、少人数での懇談会を行い、農林水産業はじめ生業の再開のため力を尽くし、新規の予算づけにもつながりました。

世界は農作物の安全性について安心を「見える化」する傾向にあります。

日本で、この「見える化」を特に積極的に進めている地域が、風評被害と闘う福島です。

日本農業が歩むべき安全な農業の模範を福島が示している、その姿をさらに発信していきたい。

一番苦しんだ福島の生産者には幸せになる権利があります。

例えば、最近、韓国が課している日本の水産物への輸入規制が、WTOにて違反認定されました。

ほかにも中国、アメリカなどでも同様の規制があります。

政府には引き続き、今回の判決を武器として各国の輸入規制に対し強い姿勢で対応いただきたい。

予算委員会の場などを通じて、総理にこの点も訴えたいと思います。

※この投稿では、1年以上前の写真を掲載しています。

ほぼ国会滞在の1週間でしたが、9日午後は久々に地元に。

9日夕方は、川越の大泉市議アレンジのもと(ありがとうございます!)、県内の年金関係のみなさま(主に、健康保険組合や企業年金基金のみなさま)と有意義な意見交換ができました。

実務・手続き的に改善すべき点や、今後の納付金のあり方含め年金制度そのものが持続可能となるにはどうすべきかといった話まで幅広く、1時間半以上。とても参考になりました。

早速、厚労省に伝えます。皆様、ありがとうございました。

今週は、議院運営委員会理事として、国会正常化に向け動く日々でした。

一昨日は終日、昨日午前中もずっと、与野党の関係者と協議し、その上で、財務省とは常に連携し、調査を加速させるよう引き続き指示を出していました。

捜査が現実に進む中、捜査妨害と取られないよう注意しつつ、やれることは全てやらなければいけない。もっとはっきりした説明をするよう、財務省に強く申し入れしました。少しでも逃げの姿勢があってはだめです。他方、問題となった一連の過程でいわゆる「決裁」を受ける文書は無数にあり、朝日新聞がその中のどれをどのように「確認」し、改ざんの事実を認めたのか、真相究明のためにも、もう少し明確にしていただきたいと思っています。そんな中、近畿財務局の職員だった方がお亡くなりなったこと、本当に痛ましく、心からご冥福をお祈りいたします。このような悲劇が二度と起きないよう祈ります。

本来は、来週月曜日にはテレビで総理はじめ閣僚の皆さまに質問する予定でしたが、それも延期(延期時期は未定)になりました。

国政全般が停滞しております。予算だけでなく、新年度を迎える前に成立させなければいけない法律がたくさんあり、国会議員としての職責を果たさなければいけません。外交も大きく動いています。今、問題となっている件は引き続き徹底調査することは当然として、国政の停滞を招くことのないよう動きたい、野党の皆さまもご理解お願いします。

議院運営委員会の理事として、6日、7日と黒田日銀総裁候補、若田部、雨宮両副総裁候補の所信を聴取、私から約30分間、質問いたしました。

日銀総裁人事等は国会の承認人事のうち、特に重要なものです。そのため、国会(参議院)の運営を司る議院運営委員会で、所信に対する質疑を行います。

私からは、黒田候補に対し、賃金上昇なき物価上昇であれば目的を見失ったものであること、政府日銀が一体となって賃金上昇によるデフレ脱却に向け努力すべきこと、また、イールドカーブコントロールの趣旨や日銀と市場の信頼関係の構築、コミュニケーションの重要性などを訴えました。

参議院議運は明日以降の参議院本会議の日程セットのため、引き続き協議します。